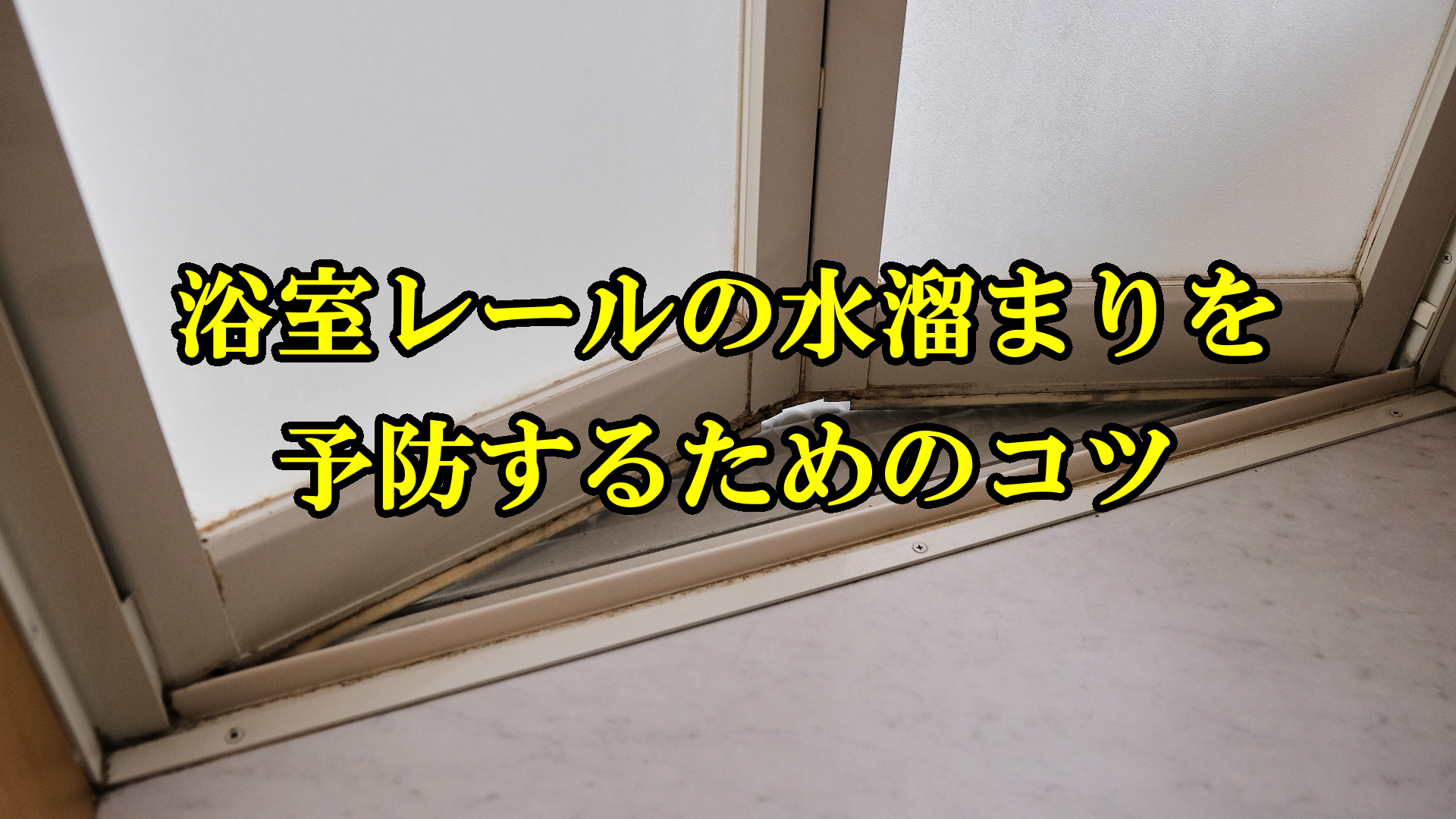

日々のお風呂時間が快適であるためには、見落とされがちな細部の手入れも大切です。特に浴室のドア下にあるレール部分は、水が溜まりやすく、放っておくとカビやぬめりの原因になってしまいます。

本記事では、そんな「浴室レールの水溜まり」について、その原因と予防法、具体的な掃除・対策の方法まで、主婦目線で丁寧にご紹介します。

浴室レールの水溜まりの原因とは

まずは、どうして浴室のレールに水が溜まりやすいのか、その仕組みや構造について理解することが大切です。

水の流れ方やレールの形状には見落としがちなポイントが多く、普段の使い方によっても水がたまりやすくなるケースがあります。以下で詳しく見ていきましょう。

浴室における水の流れの仕組み

浴室内では、床全体にわずかな傾斜がつけられており、水が排水口へ向かって自然に流れるように設計されています。この傾斜は見た目にはほとんど分からない程度ですが、浴室内の水はけの良さを左右する大切なポイントです。

しかし、浴室のドア付近やコーナー部分は構造上、水がスムーズに流れにくく、特にレールの周辺では水が一時的にたまりやすい傾向にあります。水がしっかり排水されない状態が続くと、湿気がたまり、ぬめりやカビが発生する温床になりやすいのです。

また、換気不足なども相まって、排水性の悪さがより一層目立つケースも見られます。

水が溜まる原因となるレールの構造

浴室ドアのレールには、水を逃しにくい構造的な特徴があります。特に下レール部分は、水が溜まりやすい溝状の形をしており、わずかな段差や凹凸が水の滞留を招きます。

こうした構造の中に、日々の使用で流れてきた髪の毛や石けんカスなどが溜まると、水の通り道が狭くなり、結果として水が詰まりやすくなります。

さらに、湿度の高い浴室ではこの汚れが乾きにくく、ぬめりやカビの原因にもなるため、構造上の欠点が衛生面でも問題を引き起こします。

よくある浴室レールの詰まりの種類

浴室レールでよく見られる詰まりの原因は、髪の毛の絡まり、石けんカスの蓄積、皮脂汚れ、水垢などが代表的です。これらは単独ではなく複合的に詰まりを引き起こすことが多く、特に引き戸のレールでは、構造上の細かい溝に汚れがたまりやすいため注意が必要です。

また、湿度や温度の条件がそろうと、汚れに雑菌が繁殖し、ヌメリやカビに発展することもあります。定期的に掃除をしていても、レールの奥や隙間に入り込んだ汚れは見落とされやすく、気づいたときには水がうまく流れず溜まっていた、ということも少なくありません。

水溜まりを防ぐための基本的な掃除方法

定期的な掃除の重要性

浴室レールの掃除は週に1度を目安に行うのが理想的です。特に、使用頻度の高い家庭では汚れの蓄積も早いため、見た目には気づきにくい汚れでも、こまめな掃除がカビやぬめりの予防に大きく貢献します。

浴室は湿気がこもりやすく、換気が不十分だと水分が残ったままになることも多いため、レールにたまった水分は清潔なタオルでしっかり拭き取るようにしましょう。掃除の際は照明の明るさを最大にして、見落としのないよう注意するのもポイントです。

定期的に掃除することで、頑固な汚れになる前に軽い力で落とせるので、結果的に家事の負担も減らせます。

効果的な洗剤の選び方と使用法

浴室掃除には、中性洗剤とカビ取り剤の使い分けが重要です。日常の汚れには中性洗剤で十分ですが、カビやぬめりが発生している場合は、専用のカビ取り剤が効果的です。スプレータイプの洗剤は、汚れに密着しやすく、しばらく放置することでより効果を発揮します。

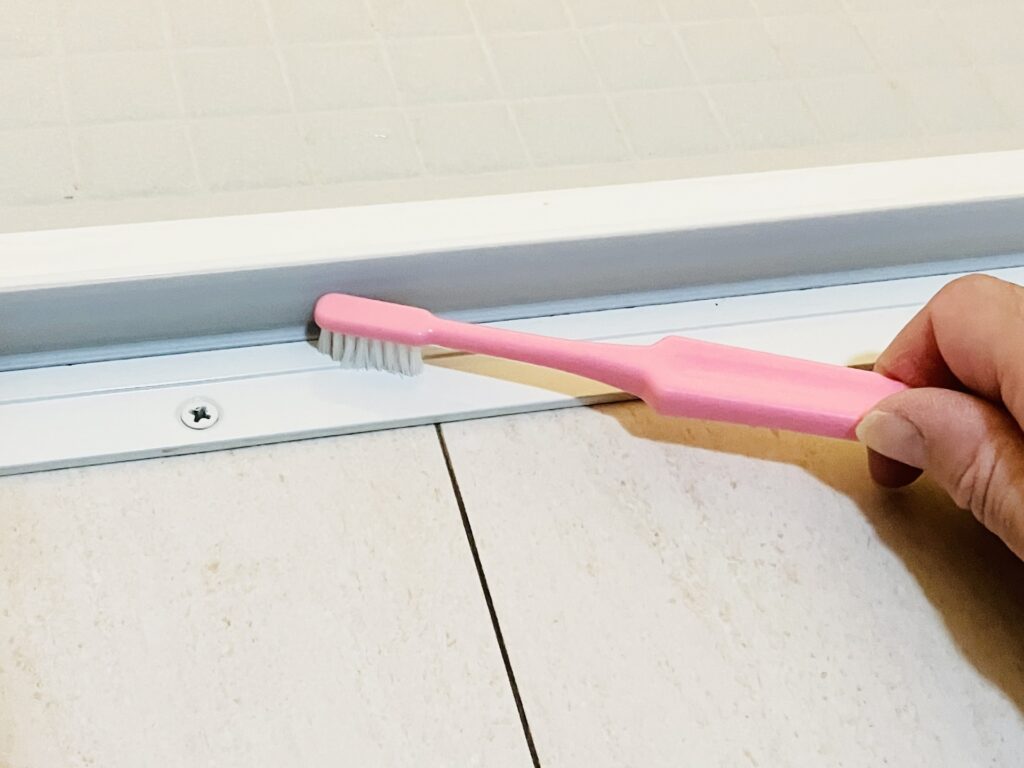

洗剤をかけた後は5~10分ほど時間を置いてから、古歯ブラシやスポンジなどでこすり洗いを行いましょう。また、塩素系洗剤を使用する際は必ず換気をし、他の洗剤と混ぜないように注意が必要です。汚れの種類と程度に合わせて、無理なく効果的に洗剤を使う工夫が大切です。

掃除に役立つアイテム一覧

- 古歯ブラシ(細かい溝や隅に届く)

- 綿棒(細かな隙間のピンポイント掃除に)

- スクレーパー(固まった水垢やカビの除去に)

- マイクロファイバークロス(水分拭き取りや仕上げ用)

- 防カビスプレー(掃除後の予防に効果的)

- ゴム手袋(手荒れ防止と安全確保)

- スプレーボトル(自作のクエン酸水や重曹水に) これらのアイテムを使いこなすことで、掃除が格段に効率よく、楽になります。

浴室レールの水が溜まるリスクと影響

水溜まりによるカビの発生

浴室のレールに水が溜まると、湿気が長時間こもるため、黒カビや赤カビといった菌類が非常に繁殖しやすい環境が生まれます。これらのカビは、見た目が不快になるだけでなく、アレルギーやぜんそくなど、呼吸器系に悪影響を及ぼす原因にもなります。

さらに、繁殖したカビは簡単には取り除けず、一度根を張ると洗剤やブラシでは除去しにくくなるため、予防がとても重要です。カビの胞子は浴室内に飛散し、壁や天井、脱衣所など広範囲に広がる可能性もあるため、レール部分の水分管理は非常に大切です。

浴室の衛生状態を保つ重要性

水垢やぬめりがレールに残ると、単に見た目が悪くなるだけでなく、そこが細菌やカビの温床になるため、清潔さが一気に失われます。さらに、水に含まれるミネラル分が白く固まることで、石のような水垢が形成され、除去がより困難になります。

滑りやすくなる床やドア部分は、家族の転倒事故にもつながる危険性があり、特に高齢者や子どもがいる家庭では細心の注意が必要です。日常的に清掃と換気を徹底することで、清潔で安全な浴室環境を保つことができます。

水溜まりがもたらす修理の必要性

レール部分の水溜まりを放置し続けると、金属部分の腐食が進行し、サビが発生して構造が弱くなる可能性があります。その結果、ドアの開閉がスムーズに行えなくなったり、ドアがレールから外れたりといった不具合が発生します。

また、水分が床材の下にまで染み込むことで、カビや腐敗が見えない部分で進行し、大規模なリフォームが必要になるケースも。そうなると修理費用も高額になりがちです。こうした事態を避けるためにも、初期の段階での対処と日々のメンテナンスが非常に重要です。

レール構造に応じた水溜まり対策

実績のあるメーカー別の対策

TOTOやLIXILなどの大手メーカーでは、近年、使用者の声を反映した浴室設計が進化しています。たとえばTOTOの浴室レールは水が自然と排水されやすいように、わずかな傾斜を持たせた設計になっており、排水性を高めています。また、素材にも工夫が凝らされており、ぬめりやカビがつきにくい抗菌加工、防カビ仕様が採用されているのが特徴です。

LIXILではレール内にたまりやすい汚れを除去しやすくするため、取り外し可能なカバーや掃除しやすい凹凸の少ない構造が取り入れられています。

購入前にカタログや公式サイトで構造や掃除方法を確認し、自宅の浴室構造に最適な製品を選ぶことが大切です。

ユニットバスと一般浴室の違い

ユニットバスは施工性の高さや気密性の高さが魅力ですが、その密閉性がゆえに排水経路が限られており、構造上水が逃げにくくなっています。そのため、浴室レールや床の水がうまく排出されずに溜まりやすい傾向があります。

一方、一般浴室(在来工法)の場合は設計の自由度が高く、床にしっかり傾斜をつけたり、排水口を複数設けることも可能です。しかし、防水性やメンテナンス性ではユニットバスに劣る場合もあるため、どちらのタイプでも日頃の掃除と設備のメンテナンスが重要になります。

ユニットバスには専用の掃除用ブラシや水はけ対策の吸水マットなど、相性の良いアイテムを活用するとより快適に使えます。

設備の見直しと改善策の提案

築10年以上が経過している浴室では、レール部分の劣化や構造の古さが原因で水はけが悪くなっているケースも見られます。この場合、レール交換やドア自体の取り替えを検討するのが有効です。最近では、簡単に取り付けできるレールカバーや防水パーツも市販されており、DIYでもある程度の対策が可能です。

ホームセンターなどで購入できる防水テープをレールの周囲に貼ることで、水の侵入を軽減する工夫も。さらに、レールそのものに撥水スプレーを施すことで、水はけを改善することもできます。予算に余裕があれば、専門業者に相談して根本的な浴室リフォームを検討するのも長期的な目線ではメリットが大きいでしょう。

浴室ドアタイプ別の水溜まり防止法

引き戸の特性と対策

引き戸タイプの浴室ドアは見た目がすっきりとしており、開閉スペースを取らない利便性がありますが、構造上、下部のレールに水がたまりやすいのが大きな欠点です。この下レール部分には深さのある溝があり、水と一緒に髪の毛や石けんカスなどがたまりやすいため、定期的な掃除が欠かせません。

週に1〜2回、古歯ブラシや専用ブラシを使って溝を丁寧にこすり洗いするのが理想的です。さらに、お風呂使用後には水切りワイパーやタオルでレール内の水をしっかり取り除く習慣をつけることで、カビやぬめりの発生を防ぐことができます。

撥水スプレーをレール部分に施しておくと、水の流れがスムーズになり、掃除の手間も軽減できます。

フラップドアの特徴とポイント

フラップドアは開閉時に上に持ち上げて開ける構造をしているため、ドア下部にパッキンが設置されており、水がそのパッキンに沿って伝いやすい特徴があります。パッキン部分は水分を長時間含みやすく、放っておくとカビやぬめりの原因になります。

そのため、パッキンの状態をこまめにチェックし、ひび割れや変色などの劣化が見られる場合は早めに交換するのがポイントです。また、入浴後はタオルでパッキン部分の水気をしっかり拭き取り、カビの発生を防ぐよう心がけましょう。

市販のパッキン用カビ防止スプレーも効果的に使うことで、清潔な状態を保ちやすくなります。

折戸の水流対策

折戸タイプの浴室ドアは、コンパクトに折りたたむ構造で省スペースな点が魅力ですが、複数の接続部分やヒンジ部分から水がしみ込みやすい構造になっています。このため、開閉のたびに水滴が残りやすく、結果としてドアの内側や床に水が広がることがあります。

対策としては、入浴後にタオルで折りたたみ部分の水分を丁寧に拭き取ることが基本です。さらに、撥水加工を施すことで水の浸透を防ぎやすくなります。撥水スプレーは月に1回程度の頻度で塗布すると効果が持続します。

また、ヒンジ部分のメンテナンスも重要で、定期的に汚れを取り除くことで開閉のスムーズさと防水性を維持できます。

排水口の重要性と掃除法

排水口の構造と流れ

浴室の排水口は、床全体から流れ込む水を効率よく外部へ排出する重要な役割を担っています。特にレールの近くに排水口がある場合、その排水能力によって水溜まりができるかどうかが左右されることもあります。

しかし、排水口に髪の毛やゴミが詰まると、水が逆流し、レール周辺や浴室全体に水が残る原因になります。排水口の構造にはU字トラップやストレーナーが含まれており、これらの部分が詰まると排水がスムーズに行かなくなります。

したがって、定期的に排水口の内部構造も含めて確認し、正常に機能しているかどうかを点検することが大切です。

効果的なヘアキャッチャーの使い方

排水口に設置するヘアキャッチャーは、髪の毛や大きなゴミが排水管へ流れ込むのを防ぐための便利アイテムです。種類によっては金属製やシリコン製などがあり、それぞれ耐久性や掃除のしやすさに違いがあります。

おすすめは目の細かいメッシュ状のものや、簡単に取り外して水洗いできるタイプ。毎日のお風呂上がりにヘアキャッチャーをチェックし、たまった髪の毛を取り除いてから水洗いする習慣をつけることで、詰まりを未然に防げます。

また、定期的に除菌スプレーなどを活用することで、雑菌やカビの繁殖を抑えることも可能です。

ゴミやカスの掃除方法

排水口に詰まったゴミやカスは、放置すると排水能力の低下だけでなく、悪臭やカビの原因にもつながります。掃除をする際は、まずピンセットや割りばしを使って、目に見えるゴミを丁寧に取り除きます。

その後、排水口に専用の洗剤や重曹・クエン酸などを使って内部をしっかり洗浄すると効果的です。週に1度の定期的な清掃が理想で、月に1回は排水トラップまで外して内部の汚れを取り除くと、より清潔な状態を保つことができます。掃除後はしっかりと乾燥させ、カビの発生を防止しましょう。

脱衣所との連携による水対策

脱衣所の湿気管理

脱衣所は浴室に隣接しているため、湿気の影響を受けやすい空間です。換気扇の使用は基本ですが、長時間使用することでより効果的に湿度を下げることができます。また、除湿器の導入も有効で、特に梅雨時や冬場の結露が多い季節には重宝します。

洗濯物を脱衣所に干している家庭では、湿気がこもりやすくなるため、扉や窓を開けて空気の流れを作ることも忘れずに行いましょう。湿度計を設置して、数値で管理するのもおすすめです。

湿度が60%以上になるとカビが発生しやすくなるため、50%前後を目安に管理すると良いでしょう。

タオルのふき取り方と湿気対策

入浴後の浴室の水滴を放置すると、湿気がこもりやすくなるため、タオルでのふき取りが欠かせません。特に、床や壁、ドアのレール部分などは重点的に拭き取るようにしましょう。

また、使用したタオルは湿気を含んでいるため、すぐに洗濯機に入れるか、風通しの良い場所で干すことが重要です。濡れたまま脱衣所に置いておくと、湿度が上昇する原因になります。

タオル掛けを壁から少し浮かせて設置することで、通気性を確保しやすくなります。さらに、吸水性の高いタオルや速乾性のある素材を選ぶと、乾燥時間が短くなり衛生的です。

結露防止と乾燥法

結露は温度差が大きいと発生しやすく、特に冬場に多く見られます。浴室と脱衣所の温度差を少なくするためには、暖房器具を使用して脱衣所を適度に暖めておくことが効果的です。ヒーターやパネルヒーターなどを安全に設置し、快適な室温を保ちましょう。

また、結露の発生を防ぐには、断熱性の高い窓に交換したり、断熱シートを貼るのも効果的です。さらに、サーキュレーターを活用して脱衣所と浴室の空気を循環させることで、湿気が一か所にたまらず、効率よく乾燥が進みます。

洗濯物の部屋干しにも対応できるよう、浴室乾燥機と併用するとさらに快適な環境づくりが可能です。

定期的な手入れの重要性

定期的な点検のポイント

浴室を長く清潔かつ安全に使い続けるためには、月1回の定期点検がとても重要です。点検では、浴室ドアのレールに水や汚れがたまっていないか、排水口が詰まっていないか、ドアや壁のパッキンにカビや劣化の兆候がないかを丁寧にチェックします。

目視での確認に加えて、ドアの開閉時の引っかかりや異音、床のたわみやぬめりも点検ポイントになります。細かな変化を見逃さないためにも、チェックリストを作っておくと便利です。

また、浴室使用後に気づいたことをメモしておくと、次回点検時の参考になります。

自分でできる修理とメンテナンス

パッキンの交換やコーキングの補修、防水テープの貼り直しなどはDIY初心者でも挑戦できる作業です。ホームセンターや通販で材料を手軽に入手できるほか、YouTubeなどで手順を確認すれば作業のハードルも下がります。

目地に発生したカビは専用のカビ取り剤を使って早期に除去し、必要であればカビ防止コーティング剤を上塗りするのも効果的です。防水テープの浮きや剥がれも、水漏れや腐食の原因になるため、気づいたらすぐに貼り直しましょう。

定期的にパーツをメンテナンスすることで、修理費用の抑制にもつながります。

業者に依頼する場合の注意点

自力で対処できない劣化や故障が見つかった場合は、専門の業者に相談するのが安心です。依頼前に、見積もりを取り、工事内容や料金体系を検討しましょう。

口コミサイトやSNSでの評価も参考になりますが、実績や施工事例の確認も重要です。特にリフォームが絡む場合は、アフターサポートの有無や保証内容もチェックしておくとトラブル回避につながります。

信頼できる業者と長く付き合うことで、定期的なメンテナンスや将来的なリフォームも安心して任せられるでしょう。

まとめ

浴室レールに水が溜まるのは、構造的な要因や日常の使い方が関係しています。しかし、原因を理解し、日頃の掃除やメンテナンス、設備の見直しを行うことで、清潔で快適な浴室環境を保つことが可能です。

特に水の滞留はカビやぬめり、修理費用の増加といったトラブルの引き金になるため、早めの対策が重要です。この記事でご紹介した方法を参考に、今日からでも簡単に始められる対策から実践してみてください。